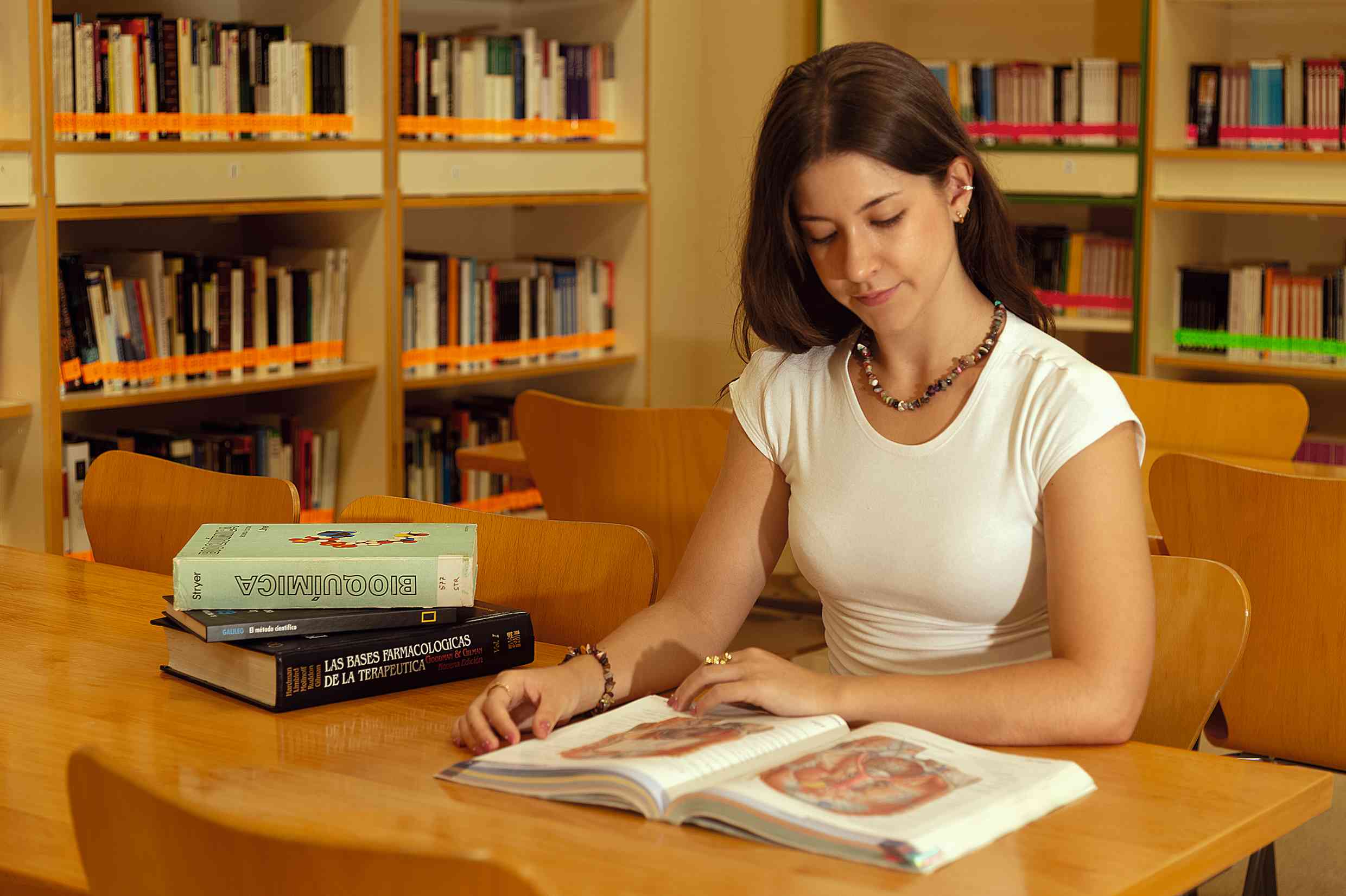

La joven es un ejemplo de compromiso y curiosidad entre las nuevas generaciones de valdemoreños

María Castellar García es una de esas jóvenes que parecen ir siempre un paso más allá. Su curiosidad natural la ha llevado a buscar respuestas desde muy pequeña, y con solo 19 años ya acumula un recorrido académico y vital que sorprende.

Comenzó estudiando en el colegio Nobelis y más tarde cursó el Bachillerato de Excelencia en el IES Villa de Valdemoro. Ha pasado por el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades (PEAC) y ha sido reconocida con becas de prestigio como la de Excelencia de la Comunidad de Madrid, la beca CNIC Acércate o la Max Mazin. Actualmente estudia Medicina y compagina su formación con una estancia de investigación en el CSIC que finalizó este verano. En el mes en que empieza el curso académico contamos con el testimonio de una valdemoreña que irradia pasión por el conocimiento, la investigación y la divulgación.

Cuéntanos un poco sobre tus orígenes familiares en Valdemoro.

Mis abuelos no eran de aquí originalmente. La familia de mi padre vivía en Madrid, pero se mudaron a Valdemoro cuando él era muy pequeño. Mi madre sí se crio aquí, en el barrio de El Brezo. Mis padres se conocieron de jóvenes en Valdemoro y aquí han hecho su vida. Yo nací en Madrid, pero siempre he estado vinculada a este pueblo; he crecido en Valdemoro y me siento valdemoreña.

¿Cómo recuerdas tu infancia en Valdemoro?

¿Cómo recuerdas tu infancia en Valdemoro?

La recuerdo muy ligada a mis amigos, que siempre han sido de aquí. Hacía extraescolares, deportes y danza, y pasaba mucho tiempo con mis abuelos, porque mi padre trabajaba fuera y mi madre tenía turnos de tarde. Ellos fueron un pilar enorme para mí. También tengo muy presente la parcela y el huerto de mis abuelos, donde pasábamos los fines de semana entre barbacoas, reuniones familiares y juegos en el campo. Esa parte rural me marcó mucho y me aportó una sensación de comunidad y raíces muy fuerte.

¿Qué lugares eran especiales para ti en tu adolescencia?

Recuerdo mucho ir al centro comercial de El Restón para ir al cine o, cuando abrieron la zona de la bolera, pasarnos las tardes jugando a recreativos. Las cosas típicas que hace un adolescente.

De pequeña soñabas con ser abogada. ¿Qué te hizo cambiar de rumbo hacia la ciencia y la medicina?

De pequeña soñabas con ser abogada. ¿Qué te hizo cambiar de rumbo hacia la ciencia y la medicina?

Sí, lo tenía clarísimo. Desde el caso de José Bretón, que me impactó muchísimo siendo niña, pensé que quería estudiar Derecho. Pero en tercero de la ESO, cuando vimos en Biología los órganos y sistemas del cuerpo humano, algo hizo clic en mí. Pensé: «¡Qué increíblemente bien estamos hechos!». Y empecé a inclinarme hacia las ciencias, aunque aún no tenía claro qué carrera seguir.

Siempre has destacado por tu interés en aprender. ¿Cómo eras como estudiante en la infancia?

Me gustaba mucho estudiar, de verdad. No me importaba dedicar horas porque lo disfrutaba. En los informes de orientación del colegio decían que tenía facilidad para liderar grupos y que me gustaba ayudar a mis compañeros. Era la típica que sentaban al lado del que no estudiaba para echarle una mano. Disfruto explicando y compartiendo lo que aprendo.

Tu paso por el Bachillerato de Excelencia en el IES Villa de Valdemoro fue clave. ¿Cómo llegaste a él?

Tu paso por el Bachillerato de Excelencia en el IES Villa de Valdemoro fue clave. ¿Cómo llegaste a él?

La verdad es que ni siquiera sabía que existía. Nos enteramos casi de rebote. Mi madre me dijo: «Oye, con tus notas podrías probar». Y así fue. Al principio no tenía ni idea de en qué se diferenciaba, pero resultó ser una de las mejores decisiones. Nos daban más horas lectivas, tutorías extra cuando las necesitábamos y, sobre todo, la oportunidad de realizar un proyecto de investigación. Eso marcó un antes y un después.

¿De qué trató tu proyecto de Bachillerato de Excelencia?

Se lo dediqué a mi abuela, porque siempre hablaba con sus plantas y yo me preguntaba si eso tenía algún efecto. Decidí investigar la capacidad de las plantas para percibir sonidos y reaccionar a ellos. Descubrí que, en parte, mi abuela tenía razón. Fue un proyecto muy enriquecedor, tanto a nivel personal como académico.

Durante muchos años también has participado en el Programa PEAC. ¿Qué es y qué significó para ti?

El PEAC fue fundamental en mi vida. Es un programa educativo gratuito para alumnos con altas capacidades donde niños de toda la Comunidad de Madrid nos juntábamos dos sábados al mes para hacer actividades diferentes a las del colegio o instituto. Allí hacíamos proyectos de todo tipo: tecnológicos, científicos, humanísticos y artísticos. Lo más valioso fue coincidir con otros chicos y chicas que compartían mis intereses, que vibraban con las mismas cosas que yo. Eso te hace sentirte comprendida y motivada. Además, algunos de esos amigos siguen en mi vida hoy.

A lo largo de tu recorrido académico da la sensación de que siempre has mantenido una actitud muy abierta a probar cosas nuevas, incluso cuando no sabías exactamente qué camino seguir. ¿Cómo viviste esa etapa de exploración?

A lo largo de tu recorrido académico da la sensación de que siempre has mantenido una actitud muy abierta a probar cosas nuevas, incluso cuando no sabías exactamente qué camino seguir. ¿Cómo viviste esa etapa de exploración?

Creo que ha sido una de las claves de mi formación. Nunca tuve del todo claro qué quería hacer, y en vez de verlo como un problema lo asumí como una oportunidad para aprender de todo un poco. En bachillerato, por ejemplo, iba a cualquier actividad: un día una masterclass de física de partículas, otro un curso de biología, incluso llegué a plantearme estudiar Derecho junto con ADE, pero Empresariales se me daba fatal. Al final, probar diferentes áreas me permitió descubrir no solo lo que me apasionaba, sino también lo que no era para mí, y eso es igual de valioso. Creo que equivocarse o cambiar de opinión no es un fracaso, es parte del proceso de conocerse a uno mismo. Hoy puedo decir que gracias a esa actitud abierta me siento más segura de hacia dónde quiero ir.

¿Qué papel ha jugado tu familia en tu desarrollo académico?

Un papel enorme. En un discurso que escuché en la Fundación Max Mazin alguien dijo que las altas capacidades son del alumno y de su entorno, y yo lo creo totalmente. Mi familia siempre me ha apoyado, llevándome a actividades, acompañándome a eventos, interesándose por lo que me gustaba. Mi tía, por ejemplo, ha sido un referente muy importante. Ella es enfermera, pero empezó su vida laboral como churrera. A pesar de tener su trabajo, está estudiando Psicología y, a día de hoy, compagina su trabajo con una labor muy bonita con los usuarios del Centro de Día San Luis Gonzaga de Las Bolitas. El vínculo tan fuerte que tenemos me ha enseñado lo bonito que es querer crecer constantemente.

Has recibido becas muy importantes. ¿Qué papel han jugado estas ayudas en tu recorrido académico?

Has recibido becas muy importantes. ¿Qué papel han jugado estas ayudas en tu recorrido académico?

Las becas me han abierto puertas y me han confirmado que los espacios de excelencia no son solo para «hijos de». El programa Acércate del CNIC fue increíble: estuve con otros siete jóvenes de toda España y tuve la oportunidad de conocer a Valentín Fuster. Durante dos semanas rotamos por diferentes servicios del centro, aprendimos técnicas de laboratorio que nunca había visto y escuchamos a investigadores punteros, todo ello con menos de 18 años. Gracias a esta beca llegué a la carrera con mucha experiencia previa.

Actualmente estás haciendo prácticas en el CSIC. ¿En qué consisten?

Estoy en un grupo de laboratorio que investiga la neuroinflamación en modelos de ratón, en casos como la obesidad, el traumatismo craneoencefálico y los tumores. Utilizamos resonancia magnética y técnicas de laboratorio como la inmunohistoquímica. Aunque aún no puedo manipular ratones porque necesito un curso específico, sí que asisto a quirófanos, observo procedimientos y participo en seminarios sobre inmunoterapia o manipulación de linfocitos T para el tratamiento del cáncer. Es muy estimulante.

Estudias Medicina. ¿Qué especialidades te atraen más ahora mismo?

Estudias Medicina. ¿Qué especialidades te atraen más ahora mismo?

Me pasa como en bachillerato: me gusta todo. He pensado en dermatología, traumatología, cualquier tipo de cirugía… Ahora mismo me interesan mucho la neurología y la oncología, porque creo que tienen un campo de investigación enorme y pueden ayudar a mucha gente. No sé qué acabaré eligiendo, pero sí tengo claro que quiero compaginar la clínica con la investigación.

Has dicho en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista que quieres ayudar a los demás. ¿Cómo lo ves en tu futuro profesional?

Ese es mi motor. Me interesa la investigación traslacional, que conecta el laboratorio con la práctica clínica. No quiero que mi trabajo se quede en un papel o en un microscopio: quiero que sirva para mejorar la vida de las personas. Ya sea a través de diagnósticos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, mi vocación es ayudar de manera directa o indirecta.

También tienes una gran pasión por la divulgación. ¿Por qué es importante compartir el conocimiento?

Para mí, lo más bonito del conocimiento es poder compartirlo. Descubrir cosas nuevas no sirve de nada si quedan guardadas en un cajón. La divulgación hace accesible la ciencia a cualquier persona, y puede despertar vocaciones en gente que ni siquiera sabía que le interesaba ese tema. En bachillerato incluso hice un blog de divulgación científica, y en el futuro me encantaría tener un espacio propio para seguir compartiendo.

Más allá de la ciencia, también te interesa la historia. ¿Cómo se conecta con tu vocación médica?

Desde pequeña me fascina la historia, sobre todo la Guerra Civil y el Holocausto. Visité campos de concentración y cursé en la universidad la asignatura transversal «El Holocausto. Reflexiones desde la Medicina». Allí reflexionamos sobre la ética médica a raíz de lo que ocurrió en los campos de concentración. Creo que recordar el pasado es esencial para no repetir errores y para avanzar con conciencia en el futuro.

¿Qué proyectos de futuro tienes en mente?

Me gustaría participar en programas internacionales como la Vienna BioCenter Summer School, donde los estudiantes podemos hacer estancias de investigación. También quiero seguir formándome en España, en cursos como los de Biología Molecular en la Universidad de Santander. Creo que cuanto antes me empape de estos ambientes, más preparada estaré para el futuro.

Si pudieras dar un consejo a los estudiantes más jóvenes de Valdemoro, ¿cuál sería?

Si pudieras dar un consejo a los estudiantes más jóvenes de Valdemoro, ¿cuál sería?

Que no tengan miedo a equivocarse ni a cambiar de opinión. Yo pasé de querer ser abogada a querer ser científica, y está bien. Que no se aferren a algo solo por costumbre, y que se permitan descubrir nuevos intereses. También diría que sean perseverantes, pero no estudiar todos los días —porque yo no lo hago—; me refiero a que trabajen poco a poco y adquirir el compromiso con ese propósito que se marquen. Y por último, como me dijo Valentín Fuster, les diría que la humildad es clave: saber decir «No lo sé» es el primer paso para aprender.

Para terminar, en tu ensayo para la beca Max Mazin hablas de tu voluntad de dejar huella, ¿qué significa para ti esta expresión?

Todos somos pasajeros en este mundo, pero tenemos la posibilidad de aportar algo. Para mí dejar huella es contribuir, ya sea a través de la investigación, el arte o cualquier otra forma, a que las generaciones futuras puedan mirar atrás y ver reflejado lo que hemos sido y lo que nos interesaba. Eso es lo que da sentido a mi perseverancia.

María Castellar habla con la serenidad de quien es consciente de que aún queda mucho camino por recorrer, pero también con la convicción de que la ciencia, la medicina y la divulgación son herramientas para transformar la sociedad. Con apenas veinte años, su trayectoria ya puede ser fruto de inspiración para muchos jóvenes. Su mensaje es claro: la curiosidad puede ser la chispa que encienda un futuro lleno de posibilidades, y el conocimiento, si se comparte, se multiplica.

Texto: Sergio García Otero

Fotografía: Ncuadres

¿Has leído el último número de nuestra revista?